AI(人工知能)を予感させる架空の技術:ポジトロニック・ブレイン

藤田昭人

古典的なSF小説にAIの片鱗を見つける試みを始めて3ヶ月が経っちゃいましたが…

AI("Artificial Intelligence", 人工知能)という用語は1956年の ダートマス会議 ("Dartmouth workshop") において初めて登場しました。この会議を実質的に企画した ジョン・マッカーシー (John McCarthy, 1927〜2011) とその盟友 マービン・ミンスキー (Marvin Minsky, 1927〜2016) が、 サイバネティックス (Cybernetics) に関心のある数学や情報科学の研究者を広く集め、 メイシー会議 (Macy Conferences) の再現を目論んだこと、 またそのプロモーションのためにマッカーシが『AI』というキャッチーなバズワードを捻り出したのですが、 結局その目論見はほとんど達成されず『AI』という言葉だけが独り歩きを始めたことは 既に紹介しています *1。

この回を書き上げた際、僕にはふと 「マッカーシやミンスキーは『サイバネティックス』の議論から『AI』という概念を思いついたのだろうか?」 などという疑問が思い浮かべました。 そもそもマッカーシやミンスキーはウィーナーやフォン・ノイマンとは世代的にかけ離れていた印象を持っていたからです。

『サイバネティックス』はウィーナーの著作が出版された1948年前後の数年間が最も活発だった時期だったそうです。 その活動の舞台であったメイシー会議は学術的に実績のある研究者を招待する会議だったそうで、 当時は20歳前後(おそらく学生か院生だったはず)のマッカーシーやミンスキーにとって 『サイバネティックス』のムーブメントは雲の上の話だったのではないか?と僕は想像しています。 例えばフォン・ノイマンのように、彼らが『サイバネティックス』に入れ込んだ事はなかったように思えてなりません。

では、彼らの『知的な機械』への強い好奇心を育んだのはなんだったのでしょうか?共に1927年生まれの彼らは、前回 (後編その4) 紹介したパルプ・マガジンを中心に起こったSFブーム、 ちょうどジョン・キャンベルがその権勢振るい始めた1940年あたりには ハイスクールに通っていたドンピシャとハマる世代だったわけで 「ひょっとしたらパルプ・マガジンのSF小説にこそ彼らの『知的な機械』の原体験があったのではないか?」 などと僕は考えるようになりました。

本稿では僕の人工知能SF起源仮説(笑)を交えて諸々紹介したいと思います。

アイザック・アシモフと『われはロボット』

1940年というとアメリカンSFの黎明期の時代です。 アメリカンSFにおける『知的機械』と言えば アイザック・アシモフ (Isaac Asimov, 1920〜1992) のロボット小説から始まったと言っても過言ではないでしょう*2。

アシモフは1940年に短編小説 "Robbie" を発表しています。 (この作品が最初にパルプ・マガジンに掲載された際には “Strange Playfellow”「変った遊び仲間」というタイトルが付けられていましたが) Wikipedia によれば、この小説のあらすじは次のとおりです。

1982年、ウェストン家は娘グロリアの乳母がわりに『ロビー』というニックネームの無声のRBシリーズ・ロボットを所有していた。 グロリアの母親は地元の資産家のお嬢様であり、その意見は周囲の人々によって二転三転するような人であった。 ロボットの所有が最新の流行であったときには、彼女はロビーを所有することで脚光を浴びた。 しかし(宗教的な狂信と労働組合の運動が重なって)反ロボットの世論が瞬く間に世界中で高まると共に、 ウェストン夫人は突然、ロボットの乳母が彼女の娘に与える影響を心配するようになった。 グロリアが他の子供たちよりもロビーと遊ぶことに興味があり、適切な社会的スキルを学ばないことを危惧したからである。 ロビーを購入して2年後、ウェストン氏は妻の小言に屈し、ロビーを工場に戻した。

グロリアは、自分の親友だと思っていたロビーに、とても愛着を感じていたので、微笑んだり、笑ったり、人生を楽しんだりすることをやめた。 ロビーの代わりに犬を買ってくれる両親の継続的な努力にもかかわらず、彼女は心変わりすることを拒否し、彼女の気分は次第に悪くなっていった。 「いつもロビーと一緒に遊んでいた場所に囲まれていては、彼女がロビーを忘れることは不可能だ」と考えた彼女の母親は、 彼女に忘れさせるために、風景の変化が必要だと判断する。 ウェストン夫人は彼らをニューヨークに連れて行くように夫を説得する。 しかし、残念なことにこの計画は裏目に出る。 グロリアは、ロビーを探しに(ニューヨークに)行き、その仕事のために私立探偵を雇うつもりだと思い込んだからだ。

考えられるあらゆる観光名所に娘を連れて行った後、もう何も思いつかなくなってしまったウェストン氏は 「グロリアがロビーを忘れられなかったのは、彼女がロボットではなく人間だと思っていたからで、 もし彼女をロボット建設工場に連れて行ったら、彼が金属と電気以外の何ものでもないことがわかるだろう」 と考え、妻を説得した。感銘を受けたウェストン夫人は、U.S.Robots and Mechanical Men,Inc.の企業施設見学に同意した。 見学では、ロボットが他のロボットを組み立てる工場の特定の部屋を見せてほしいとウェストン氏は申し出た。 その部屋は、グロリアとウェストン夫人にとって驚きだった。ロボット組立工の1人がロビーだったからだ。 グロリアは友達に会いたくて車の前を走り出し、ロビーに助けられる。ウェストン夫妻は向き合った。 すべては夫が仕組んでいたことだった。ロビーは産業用ロボットではなく、その部屋でやるべき仕事はなかった。 もしロビーとグロリアをもう一度ひき会わせたら、ウェストン夫人はもう彼らを引き離す方法がないことが、 ウェストン氏にはわかっていた。ロビーがグロリアの命を救ったのは予定外だったが。 結局、ウェストン夫人はロビーが魂のない怪物ではないかもしれないということに同意し、降参した。

いかがでしょうか?この「人間とロボットのヒューマニティ溢れる触れ合い」を語った筋書きは アシモフのロボット小説に共通する、彼のロボットへの考え方が反映されたものなんだそうです *3。

その後、この小説を皮切りにパルプ・マガジン向けに幾つものロボット短編小説を書いて、 アシモフは人気SF作家に登りつめました。 1950年には彼の最初の短編集 『われはロボット』 ("I, Robot", 1950) が出版されています。採録された(パルプ・マガジン時代の)短編小説は以下のとおりです。

| 邦題 | 原題 | 初出 |

|---|---|---|

| 『ロビィ』 | "Robbie" | 1940 |

| 『堂々めぐり』 | "Runaround" | 1942 |

| 『われ思う、ゆえに…』 | "Reason" | 1941 |

| 『野うさぎを追って』 | "Catch that Rabbit" | 1944 |

| 『うそつき』 | "Liar!" | 1941 |

| 『迷子のロボット』 | "Little Lost Robot" | 1947 |

| 『逃避』 | "Escape!" | 1945 |

| 『証拠』 | "Evidence" | 1946 |

| 『災厄のとき』 | "The Evitable Conflict" | 1950 |

表の「初出」の項目を見てもらうと、この単行本がアシモフの1940年代の執筆活動の集大成のひとつである事がよくわかります。 もちろん古典的なSFの名作ですので、今日でもハヤカワから文庫本が出版されているので比較的容易に入手できます。

実はこの短編集、ちょっと趣向が凝らされていまして、 収録された9編の小説が単純に並べられた訳ではなく、 「U.S.Robots and Mechanical Men,Inc. に所属する引退目前のロボ心理学者の スーザン・キャルヴィン博士やフィールド・テスト・チームのグレゴリィ・パウエルと マイケル・ドノヴァンの回想」という体裁でまとめられ、 個々の小説はこの新たな追加設定を受け入れるために 小さな書き直しがほどされました。

ポジトロニック・ブレインとロボット工学三原則

3人の登場人物の他に全編を通して登場するのが 「陽電子頭脳」 =「ポジトロニック・ブレイン」 です。小説上の設定では「U.S.Robots 社の創業者、ローレンス・ロバートスンが発明した」とされているこの架空の技術と キャルヴィン博士の関係を『われはロボット』の序章で次のように説明しています。

二十世紀中葉の<電子計算機>のめざましい進歩も、 ロバートスンとその陽電子頭脳回路によってすべてくつがえされた。 何マイルにもおよぶリレーや光電管は、 人間の脳髄ほどの大きさのスポンジ状プラチナイリジウムの合金に道をゆずった。 彼女は、<陽電子頭脳>における未定数を決定するのに必要なパラメーターを計算することを学んだ、 あたえられた刺激に対する反応が正確に予測できる<頭脳>をノートの上に作りだすために。

(彼女は) 二〇〇八年、博士号を取得すると、 <ロボ心理学者>として U.S.Robots and Mechanical Men,Inc. に入社し、 新しいサイエンスの最初の偉大な専従者となった。

(おそらく1950年当時に書かれた)この文章に登場する「二〇〇八年」が過ぎ去って10年あまり経った現在でも、 リアルにはまだポジトロニック・ブレインに相当するデバイスは開発されていません。 が、そのチューニングを職業とする「ロボ心理学者」の出現を予言しているあたりは、 ディープ・ラーニングが2006年に登場し、以降、機械学習やデータ・サイエンスに傾倒し続けている リアルな現実と符合して、妙な現実感に感じてしまいます。

また『堂々めぐり』("Runaround”) *4 では登場人物であるドノヴァンとパウエルのやり取りから ロボット工学三原則がポジトロニック・ブレインとは不可分な対であることがうかがい知れます。 アシモフの多くのロボット小説では、登場するロボットのポジトロニック・ブレインに内蔵された ロボット工学三原則 (Three Laws of Robotics) の相互矛盾が引き起こすトラブルにより人間が振り回されるストーリーが、 共通するテーマとなっています。「アシモフといえばロボット工学三原則」というように、 この相互に矛盾する奇妙な原則は彼が執筆した数多くの小説よりも有名になり、 (アシモフの小説とは無関係に)原則だけが一人歩きしてしまう事も多いようです。 一方、その対であるはずの「ポジトロニック・ブレイン」はあまり人々の記憶には残っていないように思います。 やはりアシモフの小説でも解説が少ないせいか「内部構造に謎の多い架空の技術」だったからなんでしょうかね?

ポジトロニック・ブレインとロボット工学三原則の舞台裏

後編その2 で紹介したSF小説の作法という観点から見れば、 「ロボット工学三原則」という架空のルールは ポー・ヴェルヌの作法ともウェルズの作法とも異なる アシモフ独自の画期的な発明であったことは明らかです。 三原則はいずれもロボットの人間との関係を規定した基本的なルールですが、 その背景には、人間が暮らすさまざまな日常にロボットが存在する状況、 さらに人間とロボットの間に何らかの関わりがある事が暗黙のうちに設定されています。 このような設定を持ったSF小説はそれまでにはあまり存在しなかったのではないでしょうか? 19世紀の科学技術は概して富豪の持ち物であり、 その時代のSFはともすれば社会を資本家と労働者に二分化する世相を反映した内容が多かったのに対し、 20世紀の科学技術はその成果が一般大衆の手の届くところまで広がり、 その能力や利便性、功罪などを人々が具体的に認識できるようになりました。 新世代のSF作家であったアシモフは彼のロボット・シリーズの作品群で 彼自身が認識する(未来を含めた)社会の中でのリアルを追求したのでしょうが、 結果的にこういった世紀を跨いだ社会の変化をいち早く取り入れた事例と言えるかもしれません。 今日ではむしろアシモフのアプローチがSFの主流になっているような気がします。

この画期的な原則をアシモフはどのようにして思いついたのでしょうか? 素敵な事に、アシモフ自身がこの疑問の答えを 自伝 の中で語っています。

"In Memory Yet Green: The Autobiography of Isaac Asimov, 1920–1954" (Doubleday, 1979) は幼少期からSF作家として独り立ちするまでを語っています *5。 もうひとつ、アシモフは三原則を発案した動機は 『ロボットの時代』 ("The Rest of the Robots", 1964) の序文でも述べています *6。

この本は、今でもハヤカワから翻訳の文庫本が出版されているので比較的容易に入手できます。

| 邦題 | 原題 | 初出 |

|---|---|---|

| 第1章 ロボット登場 | The Coming of the Robots | |

| 『AL76号失踪す』 | "Robot AL-76 Goes Astray" | 1942 |

| 『思わざる勝利』 | "Victory Unintentional" | 1942 |

| 第2章 ロボット工学の諸原則 | The Laws of Robotics | |

| 『第一条』 | "First Law" | 1956 |

| 『みんな集まれ』 | "Let's Get Together" | 1957 |

| 第3章 スーザン・キャルヴィン | Susan Calvin | |

| 『お気に召すことうけあい』 | "Satisfaction Guaranteed" | 1951 |

| 『危険』 | "Risk" | 1955 |

| 『レニイ』 | "Lenny" | 1958 |

| 『校正』 | "Galley Slave" | 1957 |

本書は原題タイトルを見ればわかるように『われはロボット』に採録されなかったロボット小説を集めて単行本化したものでした。 各章毎に章題となっているテーマに沿った作品が集められています。 しかし、短編集の各作品の間に書き下ろしの文章を挟み込んで行くのがアシモフは好きだったのでしょうか? 『われはロボット』の書き下ろしとは異なり、 本書では彼が書いたロボット・シリーズの舞台裏に関するエピソードを幾つも披露しており、 書き下ろしだけを纏めたら1つのエッセイ本になるような面白い内容が綴られています。

* 発端:フランケンシュタイン・コンプレックス

『ロボットの時代』の序文によれば、アシモフにとって フランケンシュタイン・コンプレックス (Frankenstein Complex) とは「最終的に人造人間(ロボット)は創造主(開発者)を殺す」という メアリー・シェリーが考え出したストーリーにその後の多くのSF作家も盲目的に追従し、 それがロボットもののストーリーとして長く定着してきたことを意味していました。 「何百回となくくりかえされるこの陳腐な筋書きにほとほと嫌気がさした」 アシモフは次のように思索の末に決心したと語っています。

one of the stock plots of science fiction was ... robots were created and destroyed their creator. Knowledge has its dangers, yes, but is the response to be a retreat from knowledge? Or is knowledge to be used as itself a barrier to the dangers it brings? ... a robot would not turn stupidly on his creator for no purpose but to demonstrate, for one more weary time, the crime and punishment of Faust.

SFの主なプロットのひとつは … ロボットが作られ、創造主を破滅させる。 知識はたしかにそれ自体危険をはらむ、しかし危険に対する反応が知識からの後退であってよいものだろうか? われわれは猿に還り、人間の精髄を失おうとしているのか? それとも知識はそれがもたらす危険をふせぐ防壁として用いられているのだろうか? … (わたしの)ロボットは創造主にむやみに反抗したり、ファウストの罪と罰を具現して見せるような退屈な行為は、決してしない。

もっとも小説家であった彼は、哲学者のように何十年にも渡る長い思索の上にこの結論に至った…わけではなかったようです。 実は、とある短編小説の登場に激しくインスパイアされたとか。Wikipedia にはその経緯について次の説明があります。

On May 3, 1939, Asimov attended a meeting of the Queens (New York) Science Fiction Society where he met Earl and Otto Binder who had recently published a short story "I, Robot" featuring a sympathetic robot named Adam Link who was misunderstood and motivated by love and honor. (This was the first of a series of ten stories) the next year "Adam Link's Vengeance" (1940) featured Adam thinking "A robot must never kill a human, of his own free will.") Asimov admired the story. Three days later Asimov began writing "my own story of a sympathetic and noble robot", his 14th story.

1939年5月3日、アシモフは(ニューヨーク州の)クイーンズSF協会の会合に出席し、アールとオットーのバインダー兄弟に会った。 彼らは最近、誤解され、愛と名誉によって動機づけられる Adam Link という思いやりのあるロボットが登場する短編小説 "I, Robot" を発表したのだ。(これは、10の物語からなるシリーズの第1作だった) 翌年に発表された "Adam Link's Vengeance”(1940)では、アダムは「ロボットは自分の意志で人間を殺してはならない」と考えていた。 アシモフはその話に感嘆した。三日後、アシモフは「思いやりのある高貴なロボットの自伝」を書き始めた。

バインダー兄弟は イアンド・バインダー (Eando Binder) *7 と言うペンネームで作品を発表しています。 この Adam Link の物語に触発されて、アシモフが一気に書き下ろしたのが "Robbie" だったのですね。でもこの段階では三原則といったガッチリした構想ではなく、 単に「フランケンシュタイン・コンプレックスから逃れる方策」でしかなかったようです。

* ロボット小説への傾倒

アシモフが "Robbie" を書き上げたのは1939年。まずは 「アスタウンディング・サイエンス・フィクション」 (Astounding Science Fiction) の ジョン・W・キャンベル (John W. Campbell, 1910〜1971) ところに持ち込みました。 ですが、キャンベルはアシモフ初のロボット小説をキャンベルはボツにしました。 その理由は、その半年ほど前に レスター・デル・リー (Lester del Rey, 1915〜1993) の短編小説 「愛しのヘレン」 ("Helen O'Loy", 1938) をアスタウンディングに掲載したばかりで、 アシモフが持ち込んだ新作はそれと内容が酷似していると指摘されたからでした *8。

結局、この作品は翌年、アシモフの友人であり、一時期は彼のエージェント(作者に変わって作品を出版社に売り込みに行く代理人)を勤めていた フレデリック・ポール (Frederik Pohl, 1919〜2013) が編集長を勤めていたパルプ・マガジンの 「スーパー・サイエンス・ストーリー」 (Super Science Stories ) の1940年9月号に掲載されました *9。 アシモフは "Robbie" の掲載について次のように語っています。

雑誌に出て活字になった「ロビィ」を読んだ私は、それまでに書いたどの小説よりも自分の好みにあっていると判断した。 (中略) では、もっとこれを書けばいいじゃないか?

キャンベルには評価されなかったものの、アシモフは自分なりの手応えを感じていたようです。

* ジョン・キャンベルとの議論

もっとも、ロボット小説を洗練させていくために、アシモフにはキャンベルの助力が必要でした。

アシモフとキャンベルとの関係は、1938年にキャンベルがパルプ・マガジン 「アスタウンディング・サイエンス・フィクション」 (Astounding Science Fiction) の編集長に就任したあたりに始まります。その時自作を持ち込んでキャンベルの評価を受けています。 当時、アシモフはまだ19歳。飛び級で大学の学部課程を修了する見通しでしたが 「私の取り柄といえば『頭がいい』ことだけだったが、それでは充分でなかったのだ」 と自嘲するくらい世間知らずでした。 アシモフには珍しいこの大胆な行動も彼の父親のアドバイスによるものだとか。以来、前回 (後編その4) も紹介したような、キャンベルとアシモフの師弟関係のような友人関係が始まったそうです。

当初のアシモフの予想に反して、キャンベルのアシモフへの態度は当初から懇切丁寧なものでした。 19歳のアシモフにSF作家としての資質を見抜いていただけなく、その熱意を評価していたからでした。 もちろん、出版にコストをかけられないパルプ・マガジンでは 作家の持ち込みから掲載作品を選ぶ方法が一般的だったそうですが、 各誌のカラーにあった優れた作品を重複なく選択することが重要でありました。 ですから1930年代に最も高く評価されていたSF作家のひとりであったキャンベルがこの任に最適であったことは言うまでもありません。 キャンベルは持ち込まれた作品を熟読して掲載作品を慎重に選んだだけでなく、 彼が見込みがあると踏んだ作家(かなりたくさんいたそうですが)に対しては、 ボツになった作品にも丁寧にコメントして作家の育成に心がけました。 それが、ロバート・ハイラインやアーサー・クラークなど SF黄金世代の新人作家の発掘に繋がったのですが、なかでもアシモフは最年少、 「キャンベルの秘蔵っ子」といった扱いを受けていたのでした。

例えば、ロボット小説の次回作ついて、アシモフはキャンベルに次のように持ちかけています。

私のアイデアは、 あるロボットが、自分が工場で機械として製造されたことを信じず、 人間は自分の召使いにすぎないのであって、ロボットこそがある絶対者によって作られた最高の創造物なのだと主張する、というものだった。 しかも、彼は自分の主張を理性によって証明するのであって、小説の表題は「われ思う、ゆえに…」("Reason")だった。

このアイデアをキャンベルに話すと、彼は(思ったとおりに)たちまち夢中になった。 二人でこれを論じあい、それから家に帰って書き始めた。 私がドアを出ようとしたときの彼の最後の言葉は、「忘れるなよ、私はその小説が読みたいんだ」だった。

評価基準が厳しいキャンベルから珍しく期待の言葉を引き出したアシモフは、 すぐさま執筆に取り掛かったのですが…

翌週のうちに、四回書きだしたが、どれも数ページで諦めてしまった。 ふつうならこの種の困難がおこったときには、アイデアが自分の手に負えない証拠だと取って、やめてしまうのだった。 その当時には、私の筆を嫌う小説がいくつかあり、嫌われた気配を感じたとたんに、その小説は放棄していた。

とは言え、どうあってもキャンベルを落胆させたくなかったアシモフは、筆が進まないことを正直に告白しました。すると…

彼はじっと聞いていて、それから莫大な黄金に匹敵する例の助言を、一つくれたのである。 彼がいったことは、こうだった。 「アシモフ、小説の書きだしに手こずるのは、不適当な箇所から書き始めるからなんだ。 それも、たいていは、前すぎるせいだ。 話のもっと後の個所を選んで、やり直してみたまえ」

なんとキャンベルは自らの作家体験に基づき作文のイロハをアドバイスしました。

私にとって、これは正しい助言だった。 筋の後の方から書きはじめてみると、それからは問題はおこらなかった。 その後は、いつもできるかぎり後の個所から小説を書き始め、それでもうまくいかない場合には、もっと後から書き始めることにしてきた。 では、書き出しの前にくる部分は、どうなるのか? 会話の中でも説明できるし、 必要ならフラッシュバックにしてもいいのだ。

このようにしてアシモフはキャンベルから小説家の技を学び取って行ったのですね。 さらに完成した作品を渡した際、アシモフはキャンベルからそれまでにはない破格の待遇で受けたのでした。

1940年11月18日に「われ思う、ゆえに…」をキャンベルに渡すと、彼は即座に採用した。 というのは、11月22日に、67ドルの小切手が(郵送で)届いたのである。

それはキャンベルが買った3つ目の作品であり、改稿を求めずに採用したのは、これが初めてだった。 それどころか、後から聞いたところでは、この作品が非常に気に入ったので、よほど割増金を払おうかと思ったくらいだった。

まだ学生だったアシモフとキャンベルとのこのやり取りは 「まるで大学の研究室での馬の合う指導教官と学生の会話のようだ」 というのが僕の感想です。

アシモフは、指導者としてのキャンベルについて次のように語っています。

私自身は文学上の助言をしたことは一度もない。 理由は簡単で、作家にはそれぞれ違った技法があり、ある作家にうまくゆくものも、他の者には適さないかもしれないからである。 幸い、キャンベルの助言は、いつでも私の手法にまさにぴったりだった。 それが彼の才能だったのである。 私には絶対にない才能だ。

アシモフは、キャンベルのSFの世界での先達としての経験を踏まえた冷静で論理的な分析を大変評価していましたし、 それを自作の小説のために惜しげも無く提供してくれることに深く感謝していたようです。

ですが、それは彼がポジトロニック・ロボット・シリーズと呼ぶ作品群の場合だけのようです。

SF作家として台頭し始めた1941年のアシモフは、この時期に短編を中心にSF小説を量産していますが、 その中での一番人気は(ロボットが主題ではない) 「夜来たる」 ("Nightfall)") でした。後年「SF史上最高の短編」と評され、アシモフを一躍人気SF作家に押し上げたこの作品について、 本人自身はこの評価に同意していない事を自伝で語っています。 というのも、この作品の中核となる「1000年に一度やってくる夜」というアイデアはキャンベルから(半ば強引に)提示されたものだったようです。 「かりに人間が1000年の間に初めて星を見ることになったら、人びとは発狂すると思うよ。さあ、家へ帰って小説を書くんだ」 とキャンベルに急かされて執筆にかかったアシモフは「アイデアは素晴らしい」と思っていたけど、 何か釈然としない気分になっていたことが自伝から読み取れます。 アシモフには珍しく、この作品には素直になれなかったのでしょう。

* ロボット工学三原則の発案とポジトロニック・ロボット・シリーズの確立

1941年といえば、アシモフは 「われ思う、ゆえに…」("Reason") の他にもう1つのロボット小説 「うそつき」("Liar!") を発表しています。その経緯をアシモフは自伝において次のように語っています。

今度書こうと思っていたのは、流れ作業のどこかの間違いによって、あるロボットが人間の心を読めるようになる、というものだった。

これが「うそつき」の最初のアイデア。 当時のアシモフは、何か作品のアイデアを思いつくたびにキャンベルに持ちかけて、 プロットを構成するための要点を一緒に吟味していたようです。 アシモフはキャンベルの関心を引くことができるか?否か?で自分のアイデアの良し悪しを判定していました。 これは実にうまいやり方です。 アシモフにとって(自分のアイデアを受け入れてくれた場合には)キャンベルは理想的なレビュアーだったように思います *10。

今度もキャンベルは興味を示し、我々はこのアイデアを詳細に検討した。 ロボットがテレパシーを持つとどんな事態がひきおこされるか、ロボットにどんな嘘をつかせられるか、事態はどうやって収拾できるか、等々。

その途中でキャンベルがいった。

「いいかね、アシモフ、この話を組み立てていく場合に、ロボットが従うべき3つの規則があることを頭に入れておく必要があるぞ。

第1に、ロボットは人間にいかなる危害も加えられない。

第2に、ロボットは危害をひきおこすことなく命令に従わねばならない。

第3に、ロボットは危害をひきおこしたり命令に反したりすることなしに、自分の身を守らねばならない。

そこでだ……」

なんと「ロボット工学三原則」はアシモフの「うそつき」のアイデアに対するキャンベルの論点整理から生まれたそうです。 アシモフは次のように続けています。

三原則はジョン・キャンベルの発案であって、その名誉が私に与えられるのを耳にするたびに、いつもおもはゆい気がしてならない。 しかし、とうのキャンベルに向かって彼こそ創始者だといおうとすると、彼はいつもくびを振って、にやにやしながらいうのだった。 「違うよ、アシモフ、私は君の作品や君の議論の中から、あれを拾いあげたんだ。君は明確な形で述べてはいなかったが、それでもその中にあったのさ」

「ロビィ」の中にさえ、第一条のような意味あいの言葉が出てくることは事実である。 だが、キャンベルは、いつもどおりのことをやっていただけだと思う -- 作家にすべての名誉を帰することを。

あるいはことによると、われわれはどちらも正しかったのかもしれない。 ずっと後になって ランドル・ギャレット (Randall Garrett, 1927〜1987) がいったように、われわれは特異な共生関係の結果として、三原則を二人で作りあげたのかもしれない。

さらにキャンベルの貢献は三原則に止まりません。

さらに重要な出来事は、1941年3月20日に「われ思う、ゆえに…」を載せたアスタウンディングの1941年4月号が、 そして1ヶ月後には「うそつき」を載せた1941年5月号が出たことだった。 キャンベルがこれを意識的にやったのかどうかは知らないが、2つのロボット小説が手を携えて登場したことは、シリーズを確立するうえに役立った。

これがアシモフの「ロボット工学三原則」に基づくポジトロニック・ロボット・シリーズの始まりだったようです。 ちなみにシリーズの最初の3作である「ロビィ」にまで遡って「われ思う、ゆえに…」「うそつき」が アシモフ自身の自信作であったことは、自伝の次のくだりからよくわかります。

活字になったか否かを問わず、売れたか否かを問わず、(それまで書いた)31編の小説のうち、 例のゼロから5つ星までの尺度に照らして、当時の私が3つ星以上と考えていたものは3編だけであり、 それは3つの陽電子ロボット小説、「ロビィ」、「われ思う、ゆえに…」、「うそつき」だった。

その夜(1941年3月18日)における私の地位は、堅実で(たぶん)将来性のある三流作家以上のものではなかった。 そればかりか、当時は私自身が、自分をそれだけのものと思っていたのである。 また、私の知るかぎりで、1941年初頭に、 私のことをSFの天界における未来の一等星などと本気で思うものは誰もいなかった -- たぶんキャンベルを除いては。 黄金時代は今や最高潮にあり、そこにはすでにハインラインやヴァン・ヴォクトといった明るい星たち、 ハバード・ディ・キャンプ、デル・レイ、スタージョンといった、それにくらべてほとんど遜色のない生が含まれていた。 私がいつか彼らと肩を並べるようになろうと、いったい誰が考えただろう -- たぶんキャンベルを除いては。

実はこのくだり、自伝の、前述の「夜来たる」の執筆に着手したときを回想したところで登場します。 「夜来たる」の発表(アスタウンディング1941年9月号)がアシモフのその後をそれまでとは全く違うものにしたことがよくわかる記述です。 この作品が、その後の「未来史」を語ったアシモフのもう一つの著名な作品群である「ファウンデーション・シリーズ」へと繋がります。

でも、アシモフ自身のお気に入りは「ポジトロニック・ロボット・シリーズ」だったようです。 それは「ファウンデーション」の2作目の執筆している最中に、 浮気するかのように「ポジトロニック・ロボット」の4作目を書き始めたことからもわかります。

だが、ファウンデーション・シリーズ第二作では、引き続き自分を困難に追いこんでいた。 自信過剰のために、すぐ書き始めることさえしていなかったのである。 それどころか、これを書くのに使える時間の余裕を平然と切り詰め、 その間に、気分を変えて陽電子ロボットものをもうひとつ書くことに決めたのだった。

これが「堂々めぐり」(Runaround)であり、何度か書きだしを失敗してから、1941年10月4日に書きはじめたものだった。 この中では、主人公たちがロボットを水星で働かせようとするのだが、環境条件がロボットの調子をいらだたしいほど狂わすのである。 この小説は、ロボット工学の三原則をすべて明白に述べると同時に、その相互作用に筋の中心を置いた、最初のものだった。 これを書くには2週間で充分だった。これを10月20日にキャンベルに渡すと、彼はその日のうちに読んで、小切手の支払いを命じた。 23日には、郵便で72ドルが届いたのである。

とうとうキャンベルの基準に達したことは、間違いなかった。 これは私がアスタンディングにもちこんで採用された、連続六作目の小説だった。

「堂々めぐり」はアスタウンディング1942年3月号に掲載されました。 スーザン・キャルヴィン博士やフィールド・テスト・チームのグレゴリィ・パウエルと マイケル・ドノヴァンといったおなじみのキャラクターに加え、 ロボット工学三原則も明示的に語られ、この作品によりアシモフのポジトロニック・ロボット・シリーズは確立したと僕は思います。

* ロボット工学三原則とは?

「堂々めぐり」の発表後、アシモフはSFの文壇からしばらく離れます。理由は第2次世界大戦です。 1942年(昭和17年)アメリカはヨーロッパでも太平洋でも戦争をしていました。 コロンビア大学の大学院に通っていた22歳のアシモフには徴兵の可能性がありました。が、前回 (後編その4) の脚注で紹介したようにフィラデルフィア海軍工廠に雇用され、徴兵は免れました。 元海軍士官だったハインラインにより、彼や他のSF作家仲間と共に勤務することになったのです *11。

アシモフは(1979年に出版された)自伝において「ロボット工学三原則」について次のように語っています。

ことによると、私は、自分が書いたどんなものよりも、この三原則によって有名かもしれないし、これはSFの世界の外でさえ引用されている。

(そもそも)"ロボット工学"(ロボティックス)という単語そのものが、私の造語なのである。 このことは、ずっと後まで知らなかった。 というのは、"robotics" という単語を最初に使ったとき、この単語は科学者が実際にこういう文脈で使っているものとばかり思っていたのである。 なにしろこの単語は、 "physics"(物理学)、"hydraulics"(水力学)、"mechanics"(力学)、"statics"(静力学)、その他、物理学的科学の部門の名称として使われる。 こういう語形の様々な単語と同じ形をしている。

彼が「堂々めぐり」を発表した頃、"Robotics" という用語を考えつきそうな工学研究者は皆、軍に協力して秘密の研究に従事していました。 なので、後に化学の博士号を取得するであろう大学院生にこの大役が回って来たのでした。 今日、ロボット工学や人工知能の歴史を紐解くと、アシモフの名前を目にするのはこういった事情によります。 しかし「"Robotics" という用語が初めて登場したのは小難しい論文ではなくSF小説だった」という事実はちょっとロマンのある話ではありませんか?

おわりに:ポジトロニック・ブレインとは?

またまた本稿もずいぶん長い文章になってしまいましたが…ここまで読んでいただいてありがとうございます。

最後に本稿のタイトルである「ポジトロニック・ブレイン」の話題に戻りましょう。 Wikipedia 英語版の "Positronic Brain" のページでは、次のように解説されています。

A positronic brain is a fictional technological device, originally conceived by science fiction writer Isaac Asimov. It functions as a central processing unit (CPU) for robots, and, in some unspecified way, provides them with a form of consciousness recognizable to humans. When Asimov wrote his first robot stories in 1939 and 1940, the positron was a newly discovered particle, and so the buzz word positronic added a contemporary gloss of popular science to the concept. The short story "Runaround", by Asimov, elaborates on the concept, in the context of his fictional Three Laws of Robotics.

Asimov remained vague about the technical details of positronic brains except to assert that their substructure was formed from an alloy of platinum and iridium. They were said to be vulnerable to radiation and apparently involve a type of volatile memory (since robots in storage required a power source keeping their brains "alive"). The focus of Asimov's stories was directed more towards the software of robots — such as the Three Laws of Robotics — than the hardware in which it was implemented, although it is stated in his stories that to create a positronic brain without the Three Laws, it would have been necessary to spend years redesigning the fundamental approach towards the brain itself.

Within his stories of robotics on Earth and their development by U.S. Robots, Asimov's positronic brain is less of a plot device and more of a technological item worthy of study.

A positronic brain cannot ordinarily be built without incorporating the Three Laws; any modification thereof would drastically modify robot behavior. Behavioral dilemmas resulting from conflicting potentials set by inexperienced and/or malicious users of the robot for the Three Laws make up the bulk of Asimov's stories concerning robots. They are resolved by applying the science of logic and psychology together with mathematics, the supreme solution finder being Dr. Susan Calvin, Chief Robopsychologist of U.S. Robots.

ポジトロニック・ブレインは、SF作家のアイザック・アシモフが考案した架空の技術デバイスである。 ロボットの中央演算処理装置(CPU)として機能し、人間が認識できる意識の形を提供する。 アシモフが1939年から1940年にかけて最初のロボット小説を書いたとき、 ポジトロン(陽電子)は新たに発見された粒子であったため、ポジトロニクスというバズワードが、この概念に一般的な科学のモダンな輝きを加えた。 アシモフの短編小説『堂々めぐり』(”Runaround”)では、彼の架空のロボット工学三原則の文脈の中で、その概念を詳述している。

アシモフは、ポジトロニック・ブレインの技術的な詳細について、その下部構造がプラチナとイリジウムの合金からできていると説明する以外はあいまいなままだった。 放射線に弱いと言われており、明らかに一種の揮発性記憶物質を含んでいる(ロボットの記憶装置には、脳を「生かす」ための電源が必要だからだ)。 アシモフの物語の焦点は、それが実装されたハードウェア側面よりもロボット工学三原則のようなロボットのソフトウェア側面に向けられていたが、 彼の物語では、三原則なしにポジトロニック・ブレインを作るためには、脳そのものに対する基本的なアプローチを再設計するのに何年も費やす必要があると述べられていた。

地球あるいは U.S. Robots 社の開発でのロボット工学の話では、 アシモフのポジトロニック・ブレインは実験装置というよりは、研究価値のある技術要素のようなものである。

ポジトロニック・ブレインは、通常、ロボットの行動を劇的に変えることになる、三原則を組み入れなければ構築できない。 ロボットに関するアシモフの物語の大部分(ポジトロニック・ブレイン・シリーズ)は、 三原則のためにロボットの経験不足や悪意のあるユーザによって設定された相反する潜在的な可能性から生じる行動上のジレンマを語ったものである。 それは論理学と心理学を数学を動員することによって解決される。 その最も優れた解決策を発見したのは、U.S.Robots の首席ロボット心理学者であるスーザン・キャルヴィン博士である。

もっとも、アシモフ自身は自伝で「ポジトロニック・ブレイン」について次のように語っています。

これは一般に "ポジトロニック・ロボット" シリーズと呼ばれた。 というのは、頭脳を流れる電流が、電子ではなくて陽電子の流れだったからである。 これは単に頭脳に未来技術の一部という感じを与えるためのものだった。 だが、一部のあまり教養のない読者は、これが確実な科学に基づいていると思って、その原理についてもっと情報を与えるように求めたのである。

なんだか身も蓋もないコメントですが…まぁ書き手の意識とは読者とは全く異なるところに存在するものですから*12(笑)。

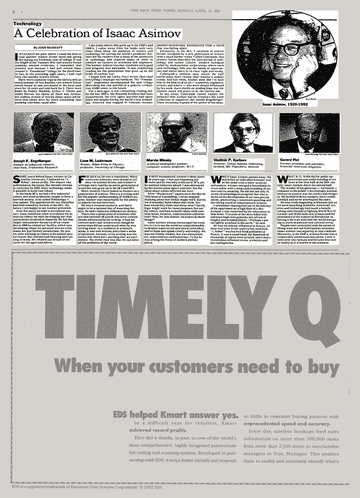

最後に、アシモフ自身よりもずっと真面目にポジトロニック・ブレインに向き合った人のコメントを紹介します。 1992年4月12日、アシモフが亡くなった6日後にニューヨークタイムズに追悼記事が掲載されました。 彼は次のようなコメントを寄せています。

"Technology; A Celebration of Isaac Asimov" By John Markoff April 12, 1992

Marvin Minsky Artificial-intelligence pioneer; computer science professor, M.I.T.

I first encountered Asimov's ideas some 50 years ago. I was just beginning my teens and he was only in his early 30's, yet he seemed centuries ahead. I was entranced by his stories about space and time, but the ideas about robots affected me most.

After "Runaround" appeared in the March 1942 issue of Astounding, I never stopped thinking about how minds might work. Surely we'd someday build robots that think. But how would they think and about what? Surely logic might work for some purposes, but not for others. And how to build robots with common sense, intuition, consciousness and emotion? How, for that matter, do brains do those things?

Isaac Asimov always encouraged his readers to try to see the world as comprehensible, to despise superstition and moral cowardice, and to think and speak clearly and simply. He was not falsely modest, but was always honest, unpretentious and humorous. To me he was among the finest of modern philosophers.

人工知能の先駆者:マービン・ミンスキー、M.I.Tコンピュータサイエンス教授

私がアシモフのアイデアに出会ったのは約50年前のことです。 私はまだ十代を始めたばかりで、彼はまだ30歳代前半でしたが、彼は何世紀も先にいるようでした。 私は彼の時空に関する話にうっとりしましたが、ロボットについての考えに一番影響をうけました。

「堂々めぐり」がアスタウンディング誌の1942年3月号に掲載されて以来、私は心の働きについて考えることをやめなかったのです。 私たちはいつの日か考えるロボットを作るでしょう。しかし、彼らは何についてどのように考えるのでしょうか? 確かに、ロジックはある目的には有効かもしれませんが、他の目的には無効かもしれません。 常識、直感、意識、感情を持ったロボットを作るには? 脳はどうやってそんなことをするのでしょう?

アイザック・アシモフは、世界を理解できるものとしてみて、 迷信や道義的な臆病さを軽蔑し、明確かつ簡潔に考え、話すよう読者にいつも勧めていました。 彼は偽りの謙遜ではなく、いつも正直で、気取らず、ユーモラスでした。私にとって彼は現代の最も優れた哲学者の一人でした。

ここで、是非僕がずーっと以前に投稿した記事を読んで欲しいのですが…

これがポジトロニック・ブレインこそ、 AI(人工知能)というコンセプトが生み出されるきっかけだったのだと、 僕が強く信じる理由です。

序章 ここで一旦終了

*1:ここで『サイバネティックス』について、少し補足説明しておかなければなりません。 このコンセプトの創始者である ノーバート・ウィーナー (Norbert Wiener, 1894〜1964) は「すべての知的な行動は、機械がシミュレートできるフィードバック・メカニズムの結果である」と考え、 フィードバックの概念を形式化しました(( ウィーナーは第2次世界大戦中の軍学連携により対空砲の自動照準発射に関する研究を行い、 ウィーナー・フィルター("Wiener filter")を考案しました。 このフィルターは信号処理の課題に統計学を用いた最初の例であり、その後の カルマンフィルター ("Kalman filter") などの先鞭をつけた研究成果でした。

実用化された防空システムはイギリスに配備され、 ナチス・ドイツの巡航ミサイル V1飛行爆弾 ("V-1 flying bomb") の迎撃に特に効果がありました。

この研究の最中に試みたパイロットの筋肉反応をモデル化が戦後のサイバネティックス研究のキッカケになったそうです。

ウィーナーが1948年に出版した 『サイバネティックス』 ("Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine", 1948, 1961) は正直なところ禅問答集のような本で、サイバネティックスとは「どのようにも解釈できる曖昧な概念」という他ないように僕は思います。 日本語訳は岩波書店から今も刊行されています(正確には2011年に復刊された)。

実際、サイバネティックスは数学や情報科学、統計学だけでなく 医学、生理学、心理学、哲学、文学と非常に広範な研究者を集めた学際的研究活動であったため、 当時の著名な数学や情報科学の研究者、例えば クロード・シャノン (Claude Shannon, 1916〜2001)、 アラン・チューリング (Alan Turing, 1912〜1954)、 ジョン・フォン・ノイマン (John von Neumann, 1903〜1957) は、この新しい研究領域に当初は積極的ではあったものの、 その研究上の関心やアプローチの違いから研究アクティビティからは早くに離脱し、 その後は距離をおいてました。

一方、ウィーナーは

ウォーレン・マカロック

(Warren Sturgis McCulloch, 1898〜1969)

や

ウォルター・ピッツ

(Walter Pitts, 1923〜1969)

などともに生物の神経回路を模倣した

(人工)ニューラルネットワーク

("Artificial neural network")

の最初の計算モデルを開発しました。この試みが今日の

認知科学

("Cognitive Science")

の始まりだと言われています。

*2:前回(後編その4) では、すっかりジョン・キャンベルの物語の狂言回し扱いしてしまったアシモフですが、 今日でも有名なSF界の巨匠のひとりです

「アシモフ」というか姓が示す通り、彼はユダヤ系ロシア人の家庭に生まれました。 公式には生年月日は1920年1月2日となっていますが、これが正確な日付なのかわからないこと。 ともあれ、アシモフが3才の1923年、家族はアメリカへ移住したそうです。これには、1917年の ロシア革命 後の混乱が続いていたロシアではユダヤ人排斥が行われていたことが連想されます。 (ロシアのユダヤ人の歴史 の 「ユダヤ人の財産及び機関の解散及び押収」 参照) アメリカに移住したアシモフ家は、キャンディ・ショップ(駄菓子屋と理解すべきか?)を営みました。 店には新聞や雑誌も置かれていた訳ですが、それがアシモフの博識の基礎を形成したと言われています。 アシモフは8歳でアメリカ国籍を取得しました。

学業成績が優秀だったアシモフは、公立校や高校を飛び級で卒業して1935年に15歳でコロンビア大学へ入学しました。 また1938年には初めての小説をSF雑誌『アスタウンディング』に持ち込み、 その作品は採用はされなかったのですが、 前回(後編その4) 紹介したように編集者ジョン・W・キャンベルと師弟関係のような友人関係を築くことになります。

SF作家として名高いアシモフですが、SF小説を多数執筆して発表していたのは実は1950年代までです。 中編 で紹介したように 1957年の スプートニク・ショック はアシモフにとっても大きな衝撃だったようで、その後しばらく アシモフの著作はノンフィクション作品、すなわち「ポピュラー・サイエンス」が中心になりました。 スプートニク事件によりアメリカ国内に発生した 「科学技術が立ち遅れているという危機感を煽る」 世情が彼の執筆対象を変える契機だったと言われています。 ロシアからの移民の息子で、化学で博士号を取得し、当時SF作家として名を成しつつあったアシモフにとって、 この時期のアメリカの世情には感じるところがあったのかもしれません。

さて、アシモフのSF作品と言えば、まずは 「ファウンデーション・シリーズ」 ("Foundation series") ですね。いわゆるSF大河ドラマでして、個人的には創元推理文庫の『銀河帝国の興亡』という題名の記憶が強いのですが、 本屋で数ページ立ち読みして諦めた類の僕はエセSFファンでしたのであまりよく知りません 個人的な話で恐縮ですが…

もうひとつが 「ロボット・シリーズ」 ("robot stories") ですね。 初期のパルプ・マガジン時代に各紙に発表した短編小説を集めて単行本化した 『われはロボット』 ("I, Robot", 1950)と、 その後に執筆した長編SFミステリの3部作である 『鋼鉄都市』 ("The Caves of Steel", 1954)、 『はだかの太陽』 ("The Naked Sun", 1957)、 『夜明けのロボット』 ("The Robots of Dawn", 1983) などがあります。

アシモフがSF小説の執筆を再開したのは1980年代以降です。

60歳を過ぎてましたから、それは過去に手がけた小説の「それまでに広げていた風呂敷を畳んでいく」作業でもあったのかもしれません。

*3:実は僕はこの小説を今回初めて読みました。 で「あれ?これの物語は手塚治虫の作品で読んだことなかったっけ?」と思い立ち、 調べてみたところ『火の鳥』に登場するエピソードであることを思い出しました。 登場するロボットの名前も「ロビー」のままでした。

この「復活・羽衣編」には他にもアシモフ作品からヒントを得たと思われるエピソードが登場します。

『火の鳥』のこの巻は手塚流のアシモフ作品へのオマージュだったのかもしれませんねぇ。

*4:この作品は最初の版はアスタンディング1942年3月号に採録されました。オリジナルは以下のリンクで読むことができます。

「堂々めぐり」は94ページから始まっています。

挿絵から「スピーディ」は随分大きなロボットであった事がわかります(笑)

*5:この本の翻訳は「アシモフ自伝I」として早川書房より出版されてましたが、

今は絶版になっているようなので中古本として購入するしかありません。

*6:序文では、メアリー・シェリーの小説「フランケンシュタイン」の誕生の秘話 (作家の悪夢) やに触れ、そしてロボット工学三原則を編み出した動機は、人類に反抗する怪物としてのロボット、 すなわちフランケンシュタインのようなロボット像と訣別する必要を感じたこと、 そして彼の「ロボット工学三原則」は 「フランケンシュタイン・コンプレックス」 ("Frankenstein complex") から脱却するために発想されたのであることを明らかにしています。

ちなみに「フランケンシュタイン」や「吸血鬼」が誕生した経緯は

ディオダディ荘の怪奇談義

("Villa Diodati")

が詳しいです。両作品ともグロテスクなイメージがありますが、

その創作過程もそれに負けないくらいグロテスクだったとか。

*7:アメリカのライターペアにはよくある話なんだそうですけども、 ひとりが執筆した作品をもうひとりが売り込みに行く…と 彼らも役割を(不公平に)分担していた様で、 主に執筆を担当していた弟のオットー・バインダー (Otto Binder) は、結局兄とは手を切ってニューヨークの出版社に就職したとか。 その後は漫画の原作ライターとして、 例えばスーパーマンの脚本チームの一員として活躍しました。 特にスーパーガールの原作者として有名だったそうです。

ちなみにアダム・リンク (Adam Link) シリーズのオリジナルは、現在インターネット・アーカイブに収蔵されています。

例えば "I, Robot" は次のリンクから…

また"Adam Link's Vengeance”は次のリンクから…

オリジナルを閲覧することも、ダウンロードすることもできます。

とはいえ、英語で読むのは大変なので翻訳書を探してみたところ、 次の文庫が見つかりました。アダム・リンク・シリーズ全10話の翻訳本です。

1970年代に出版されていた文庫本ですので、

現在はもちろん廃刊になっているのですが、

Amazon で古本をポチったらサクッと手に入りました。

興味のある方はお試しあれ。

*8:Wikipedia で述べられている "the story of a robot that is so much like a person that she falls in love with her creator and becomes his ideal wife." 「開発者と恋に落ち、理想の妻となる(ように努力する)人間に非常によく似たロボットの物語」との寸評ではよくわからないので、 ここでは Wikipedia の "Helen O'Loy" のページにあるプロットを拝借してきましょう。

Two young men, a mechanic, Dave, and a medical student, Phil, collaborate on modifying a household robot, originally meant only to cook and clean. They are more successful than they intended; despite the robot's household programming, it develops emotions. The robot, named "Helen O'Loy" (a play on Helen of Troy and "alloy"), falls in love with Dave. Dave initially avoids her and rejects her advances, but after some time he marries her and they live together on his farm.

Over the years Phil assists her in artificially aging her features to match the changes that occur in her human husband. When Dave inevitably dies, she sends a letter to Phil asking him to dissolve her metallic structure and bury her remains with her husband. She begs him not to let anyone discover their secret. In the final line it is revealed that Phil, who had been narrating the story, had secretly been in love with her the whole time.

機械工のデイブと医学生のフィルの2人の若い男性が協力して家庭用ロボットの改造に取り組んでいる。彼らは、彼らが意図したよりも成功している;ロボットは家庭でプログラミングをしているにもかかわらず、感情を発達させる。「ヘレン・オロイ」(ギリシャ悲劇 の登場人物のヘレネーと「alloy=合金」の組み合わせ)と名付けられたこのロボットは、デイブと恋に落ちる。デイブは最初は彼女を避け、彼女の誘いを拒絶するが、しばらくして彼は彼女と結婚し、2人は彼の農場で一緒に暮らす。

何年にもわたってフィルは、彼女の人間の夫に起こる変化に合わせて彼女の特徴を人工的に老化させるのを助ける。デイブが死にそうになったとき、彼女はフィルに手紙を送り、彼女の金属組織を解体し、彼女の遺体を夫と一緒に埋葬するように頼んだ。彼女は誰にも彼らの秘密を発見させないよう彼に懇願する。最後の台詞では、物語を語り続けていたフィルが、ずっと彼女をひそかに愛していたことが明らかになる。

どうでしょうか?僕個人としては、"Helen O'Loy" は "Robbie" というよりは

後編その3

で紹介した『未来のイヴ』に登場するアンドロイド Hadaly(ハダリー)を想起するのですけども。

やはり、男女の恋愛(あるいは夫婦の情愛)を「思いやりのある高貴な」と理解するのには少しだけ違和感を感じます。

例えば、聖書に出てくる説話のようなプラトニックな関係でなければ、こういった相互理解は成り立たない。

アシモフの "Robbie" で語られているのは「子供の無垢な(そして強情な)愛情」なので、

両者を「酷似してる」と感じるキャンベルの感覚には共感しずらいです。

もっとも「ロボットが人間愛を理解する」という状況設定自体が画期的だった時代なのでしょうが。

*9:ポールは"Robbie"を掲載する際、

アシモフに無断でタイトルを

“Strange Playfellow”

(「風変わりな遊び友達」)

に変更しました。でも、のちに短編集が出版される際に元のタイトルに戻したとか…

*10:過去に月刊連載を手がけたことのある僕にはこれは実感的な話です。

そもそも書き手というものは「読者が読みたいと思っている事を書きたい」と考えるものなのです。

なので、書きながら「読者の気持ち」を想像することは何度もあります。

しかし実際に書いてみると「読者が読みたいのはこれだぁ!!」と確信がある時ほど外してしまうものなのです。

つまり、若手のお笑い芸人が「ここ笑うところなんですけど…」と思わず口走る時、そのネタは思い込みの産物である事を証明してしまう訳です。

実際、読者が何が読みたいのかを自覚できるようになるには書き手は場数を踏むしかないようですし、

僕自身はそのような感覚を持った事はこれまで一度もないのですが、

そこで商業雑誌の場合は編集者に頼ることはよくあります。

もっとも、編集者も複数の作家を掛け持ちで担当しているので、

キャンベルのように作品を書く前のアイデアだけの状態から付き合ってくれる編集者は皆無なのではないかな?と思います。

なのでアシモフの自伝を通して、キャンベルにとってアシモフがいかに特別な作家であったか、

またアスタウンディングにかけるキャンベルの執念を強く感じるのです。

*11:アシモフが徴兵されたのは太平洋戦争後のことです。

アメリカ軍は日本の占領やその後のソ連との冷戦への対応のため、

太平洋戦争後もしばらく徴兵を続けました。

*12:人造人間キカイダー がリアルタイムだった僕には『ポジトロニック・ブレイン』は 「良心回路」 を想起させるのですけども…

ちなみに漫画版だけ「良心回路」には「ジェミニィ」とのフリガナがついていた事を覚えておられる方は少ないかも?

由来について今回調べてみたところディズニー版

「ピノキオ」

に登場する相棒の

「コウロギ」

の名前なんだそうです。ちょっと驚きました。